Oleh: Feroza Fahira & Vina Purnama Sari

Di tengah derasnya arus informasi dan riuhnya media sosial, suara pers mahasiswa seringkali tenggelam di antara hiruk-pikuk opini publik. Namun, pada Sabtu (01/11), ratusan jurnalis kampus dari berbagai universitas di DIY dan Jawa Tengah berkumpul dalam satu ruang yang sama yakni Seminar Reorientasi Pers Mahasiswa.

Acara yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 40 tahun BPPM Balairung UGM ini menghadirkan suasana hangat dan penuh pertukaran gagasan. Panitia bahkan menyiapkan ruang istirahat bagi peserta dari luar kota sebuah bentuk kecil dari solidaritas sesama pers mahasiswa yang jarang terlihat di tengah kesibukan masing-masing media kampus. Lebih dari sekadar seminar, forum ini menjadi ruang refleksi bersama: tentang dari mana pers mahasiswa berasal, kemana ia hendak berjalan, dan untuk siapa ia bersuara.

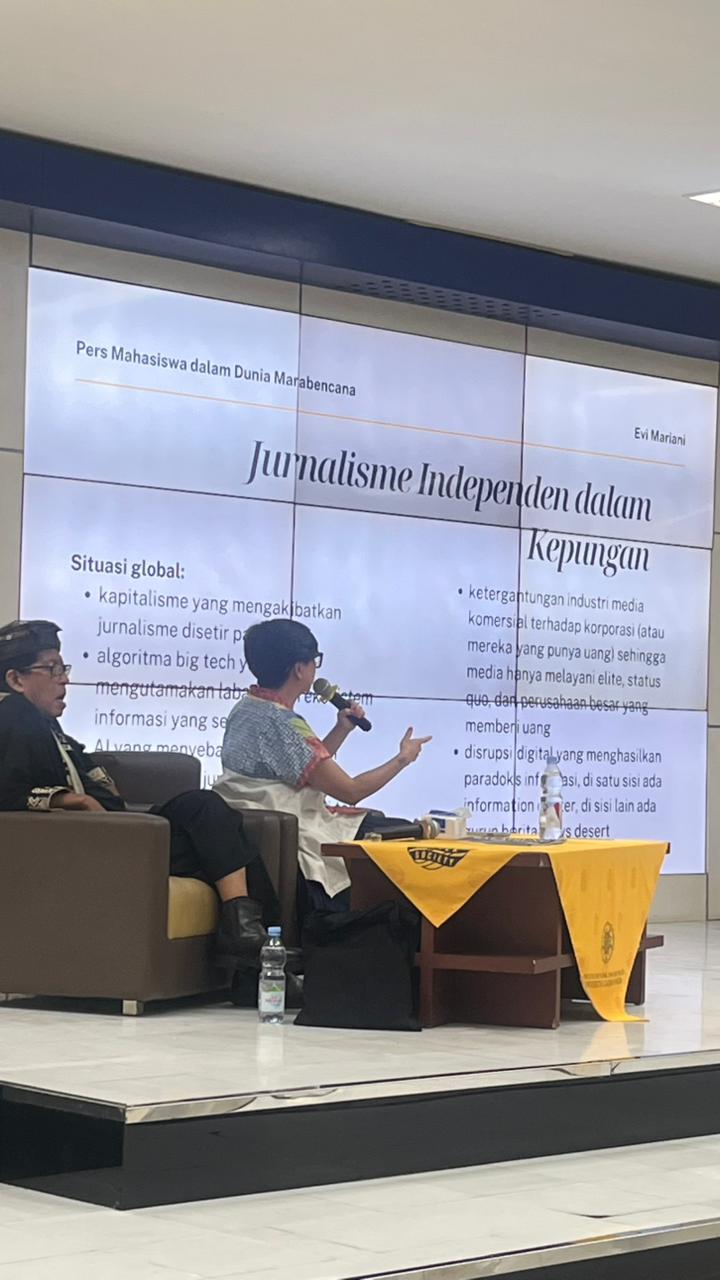

Tiga pembicara hadir membingkai ulang arah dan makna jurnalisme kampus hari ini Taufik Rahzen, sejarawan dan budayawan, Evi Mariani, pendiri Project Multatuli, serta Francisca Christy Rosana, jurnalis Tempo yang masing-masing membawa sudut pandang berbeda, namun berakar pada satu keresahan yang sama: masa depan pers mahasiswa di tengah dunia yang makin tak menentu.

Pers Mahasiswa Sebagai Counter Hegemony

Dalam pembicaraannya, Evi Mariani menyampaikan bahwa di tengah hiruk pikuk pemerintahan saat ini, diperlukan media alternatif sebagai ujung tombak yang berusaha menjadi counter hegemony. Pers mahasiswa berpotensi sebagai media alternatif yang dapat menjadi counter hegemony yang menantang oligarki dan kekuasaan negara yang ugal-ugalan.

Meskipun wilayah utamanya adalah kampus, pers mahasiswa dapat menjadi ruang berkembangnya berpikir kritis mahasiswa. Sebagai media kecil, pers mahasiswa tidak perlu viral dalam menulis artikel. Taufik Rahzen juga menyebutkan bahwa keuntungan pers mahasiswa adalah diperbolehkan untuk salah dan bereksperimen sebebas-bebasnya. Sehingga, pers mahasiswa diharapkan dapat menjadi sebuah kelompok kritis yang dapat membawa perubahan.

Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan perlindungan pers mahasiswa yang masih minim. Padahal setidaknya, pers mahasiswa dilindungi oleh prinsip kebebasan akademik, kebebasan pers, dan kebebasan berpendapat. Telah terhitung dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kurang lebih 15 kasus pemberangusan atau tekanan terhadap pers mahasiswa.

Pers Sebagai Pilar Keempat Demokrasi?

Pers sebagai kelompok kritis yang menjadi pengontrol kekuasaan pemerintahan, dipandang sebagai lawan yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas negara dan demokrasi. Sekarang ini, pemerintah membandingkan antara media lawan dan media kawan. Pers atau kelompok kritis dianggap sebagai media lawan. Sehingga dalam prosesnya, akses informasi kepada media lawan sangat dibatasi.

Posisi pers seharusnya berada di pilar keempat-antara kekuasaan pemerintah eksekutif, yudikatif, dan legislatif, yang mana fungsinya sebagai pengontrol kekuasaan pemerintah. Namun, di situasi sekarang, posisi pers terhimpit oleh buzzer, aparat, dan kelompok oligarki yang cenderung berpihak kepada pemerintah. Sehingga, dalam menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah, pers seringkali diberi kecaman dari buzzer atau kelompok oligarki.

Namun, dibalik semua tekanan dan keterbatasan itu, semangat untuk terus menulis justru tumbuh dari keterpinggiran. Seperti yang diungkapkan oleh Francisca Christy Rosana, jurnalis Tempo, jurnalisme kampus memiliki keistimewaan karena ia tidak terikat pada tuntutan industri media komersial.

“Pers mahasiswa adalah ruang yang masih punya kemewahan untuk salah,” ujar Taufik Rahzen. Kemewahan untuk bereksperimen, menulis dengan bebas, dan belajar tanpa takut kehilangan pekerjaan atau klik pembaca. Dalam ruang inilah, idealisme dan keberanian diuji bukan oleh angka pembaca, tetapi oleh kejujuran terhadap nurani.

Francisca menyoroti bahwa jurnalisme hari ini hidup dalam tekanan kapitalisme media yang semakin menyesakkan. Di tengah arus besar informasi yang dikendalikan oleh kepentingan korporasi dan politisi, media alternatif menjadi bentuk perlawanan. Ia bukan sekadar “media kecil”, melainkan wujud nyata dari counter hegemony sebuah upaya untuk menentang dominasi narasi tunggal yang menimbulkan kesadaran publik.

“Kalau yang mainstream dikuasai oligarki, maka media alternatif harus berpihak pada publik yang terpinggirkan,” tegasnya.

Evi Mariani pun menambahkan, jurnalisme tidak boleh berhenti di ruang berita; ia harus berpindah ke ruang sosial. Di sanalah, media menemukan kembali makna keberpihakannya. Ia mencontohkan bagaimana proyek-proyek media alternatif seperti Project Multatuli, Floresa, atau Kode.co ikut mengawal isu-isu yang sering diabaikan media besar mulai dari kekerasan berbasis gender hingga perjuangan masyarakat adat. “Pers mahasiswa bisa belajar dari sana, tapi juga jangan takut menciptakan jalannya sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Taufik Rahzen mengingatkan pentingnya “tradisi rakyat tua” dalam kerja jurnalisme kampus. Tradisi ini bukan sekadar warisan pengetahuan, tetapi kesadaran akan keterhubungan: antara sejarah, ruang, dan tindakan. “Kritis itu bukan sekadar berani berbeda,” tuturnya. “Kritis adalah kemampuan untuk melihat kehidupan dari sisi yang tak dilihat orang lain.” Bagi Taufik, pers mahasiswa bukanlah sekadar wadah menulis berita, melainkan tempat mengasah imajinasi sosial mengubah kenyataan menjadi kesadaran, dan kesadaran menjadi tindakan.

Namun, idealisme itu tak jarang bertabrakan dengan realitas pahit seperti dengan ancaman, sensor, dan pemberangusan. Data dari LBH Pers dan SAFEnet menunjukkan bahwa sepanjang 2014-2020, sedikitnya terdapat 15 kasus tekanan terhadap pers mahasiswa, sebagian besar dilakukan oleh pihak kampus sendiri. Meski demikian, keberanian untuk tetap bersuara tak akan padam. Justru dari situ, pers mahasiswa menjadi saksi, pengingat, sekaligus pengganggu yang dibutuhkan demokrasi.

Pada akhirnya, forum ini bukan hanya tentang mengenang perjalanan panjang pers mahasiswa, tetapi juga tentang menemukan arah ulangnya. Di tengah dunia yang semakin bising oleh algoritma dan buzzer politik, suara-suara kecil dari ruang redaksi kampus justru terasa paling jernih. Mereka menulis bukan untuk menjadi viral, tetapi agar kebenaran tak lenyap. Sebab, selama masih ada yang berani menulis dengan hati dan berpihak pada yang lemah, pers mahasiswa akan selalu hidup menyala, meski di tepi cahaya.

Posisi pers seharusnya berada di pilar keempat antara kekuasaan pemerintah eksekutif, yudikatif, dan legislatif, yang mana fungsinya sebagai pengontrol kekuasaan pemerintah. Namun, di situasi sekarang, posisi pers terhimpit oleh buzzer, aparat, dan kelompok oligarki yang cenderung berpihak kepada pemerintah. Sehingga, dalam menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah, pers seringkali diberi kecaman dari buzzer atau kelompok oligarki.

Penyunting : Filzahnabiela Azzahra

Grafis : Indah Damayanti